- 首页

- 公司概况

- 副省长胡广杰一行莅临江苏恒神股份有限公司调研2022-05-17

- 省委书记娄勤俭调研恒神股份2019-04-12

- 恒神公司董事长钱云宝为习近平总书记介绍碳纤维产品2016-10-20

- 新闻中心

阿根廷驻华大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)到陕煤集团访问调研

2022-08-08

8月4日,阿根廷驻华大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)一行到陕煤集团访问调研。省友协专职副会长曹辉等陪同。陕煤集团党委书记、董事长杨...

- 陕煤集团召开一季度安全环保办公会2026-01-21

- 陕煤恒神股份创新成果获特等奖2026-01-19

- 国家矿山安全监察局陕西局在韩城矿业召开煤矿安全生产警示教育会2026-01-15

- 恒神股份T1200级碳纤维获省级立项2026-01-20

- 陕煤恒神股份创新成果获特等奖2026-01-19

- 恒神职工创新项目获评全省职工“五小”活动省级项目2026-01-07

- 暖胃更暖心 型材事业部开展冬送温暖活动2026-01-23

- 动力及修造中心:多维发力强保障 提质增效促发展2025-12-29

- 技能比武展风采,以赛促学砺精兵——型材事业部开展岗位大练兵活动2025-12-19

中国煤炭报 | “碳”寻高质量发展之路

2022-07-22

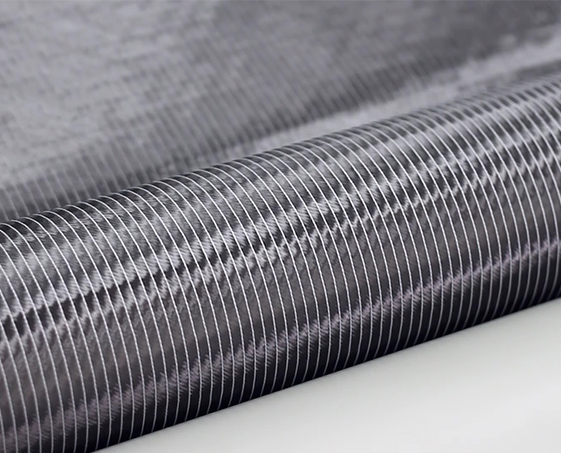

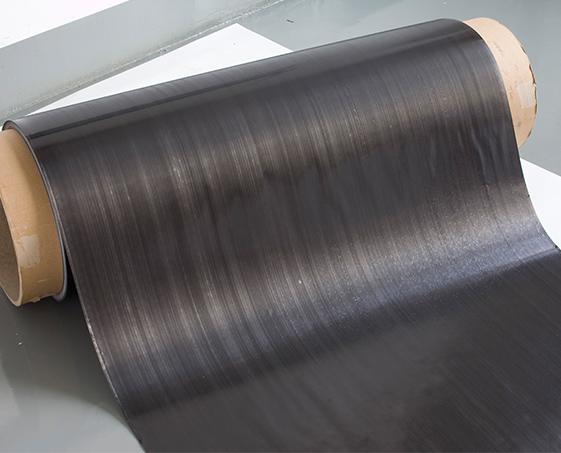

中国煤炭报7月21日7版“碳”寻高质量发展之路恒神股份公司碳化生产车间缠绕工艺流程恒神股份公司碳化生产车间送丝工艺流程“下面有请各位共...

- 恒神一项目获评职工技术创新成果特等奖2026-01-21

- 双基地协同,走进全产业链——2025中国碳纤维行业调研,第二站走进恒神股份2026-01-21

- 恒神职工创新项目获省级认定2026-01-14

通航用国产复合材料性能共享数据库项目顶层文件评审会在恒神股份圆满召开

2022-07-08

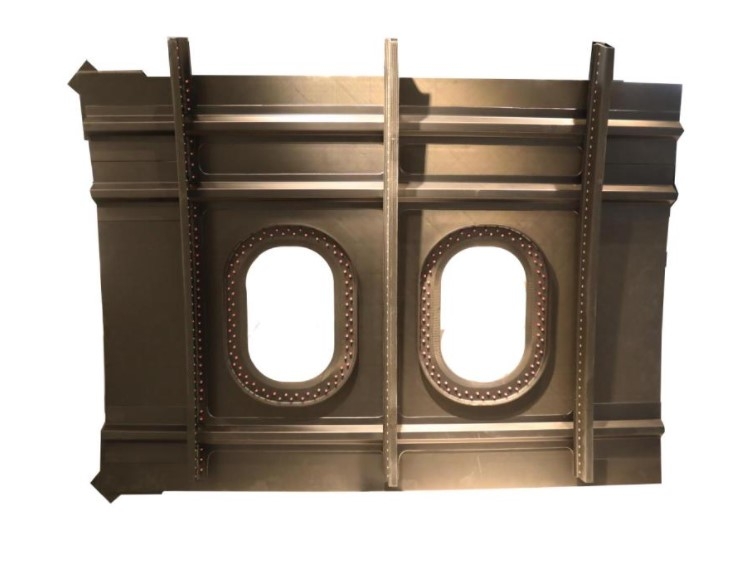

7月7日至8日,通航用国产复合材料性能共享数据库项目顶层文件评审会在恒神股份圆满召开。此次评审会由中国民用航空沈阳航空器适航审定中...

- 创新引擎 链动全球 | JEC World 2025收官,2026我们再续精彩!2025-03-07

- 直击JEC World 2025 | 乙巳春风越重洋,恒神劲旅耀巴黎2025-03-04

- 赴巴黎,恒神扬帆“碳”海,探索新气象2025-03-03

- 产品服务

- 企业动态

- 凝心聚力攻坚收官 科学谋划新年开局——公司召开11月份经营分析会2025-12-08

- 恒神股份:用营销思维助力高质量发展2025-11-24

- 锚定提质增效 聚力攻坚收官——公司召开10月份经营分析会2025-11-10

- 党建工作

- 神州大地清风劲——2025年以习近平同志为核心的党中央贯彻执行中央八项规定、推进作风建设综述2026-01-22

- 深学笃行强思想 凝聚共识启新程——刘瑾赴榆林恒神党支部讲授专题党课2025-11-11

- 党员干部“随随便便”要不得2025-10-14

- 榆林恒神:以“心”服务暖人心 以“实”举措聚合力2025-12-25

- 公司羽毛球培训班开班 以文体活力聚发展合力2025-11-21

- “花好月圆,中秋游园会” 景色这边独好2025-09-26

- 江苏恒神综合党支部与丹阳电信政企服务党支部 开展党建翼联活动2025-07-23

- 公司领导班子成员到党建工作联系点讲授专题党课2025-07-21

- 恒神股份--先进制造支部开展6月份“五事联动”主题党日活动2025-06-09

- 人才招聘

- 投资者关系

热线电话

热线电话

商务航空

商务航空

航天

航天

陆路交通

陆路交通

可再生能源

可再生能源

海洋装备

海洋装备

工业

工业

微信二维码

微信二维码 苏公网安备 32118102000377号

苏公网安备 32118102000377号